记者刘新平 记者去息县采访,刚下公共汽车,一辆出租车滑过来停在记者身边,半开的车窗内飘出司机的声音:“老师傅,坐车吗?” 寻思着反正要找个地方住,于是,记者弯腰钻进出租车。在交代司机找个干净一点的宾馆后,记者就靠在椅子上,舒缓一下路途带来的疲劳。 出租车司机老练地挂挡、起步,车辆缓慢地向前行进。但记者发现,出租车司机一个常规动作并没有做,那就是安置在车内后视镜下的,出租车的计价器指示灯牌还是立在那里。 不经意间,记者玩笑似的问了一句:“走这么长时间了,你怎么不打表,小心到地方了我不给你钱。” 一句玩笑话,却惹来了司机的许多抱怨。 也许是对陌生人,司机的抱怨没有丝毫的做作:“哪个××不愿意打表,可是这表也得能打呀。”好像是为了证明自己没有说假话,司机用手将计价指示牌来回搬动好几次,然后指着计价器说:“你看看,这儿啥动静都没有。” 司机这一动作,倒是引起了记者的好奇心,便想弄明白这是怎么回事儿。 于是和司机聊起了息县的出租车的情况。 据司机介绍,由于息县县城不大,出租车并不多,全县大概也就一百多辆,原来打表的时候,起步价是3元钱,含1.5公里。 由于起步价不算很高,县城里的人走个亲戚,串个朋友,还都坐车,生意虽然不是很好,但也还可以。可最近,出租车的计价器要校表了,公司却没有人管这事。 表虽然没有校,但生意还是要做。于是息县的出租车司机便自己给自己定了价,起步就是5元钱,具体收费,看路途远近,稍远一点的,要10元,近的,就5元,如果要出县城,或者再远一点的地方,就和客人商量着议价。 这样,虽然还能让出租车的轮子转起来,但生意却比原来差了很多,至于原因,当然是起步价比原来高了两元钱…… 说话间,出租车将记者拉到一个宾馆门前,临下车,记者索要发票,司机却撕给一张已经作废了的红色发票。 记者疑惑:“这发票已经作废了,你怎么还敢用,就不怕税务局罚你?” “我们也知道换新票了,可我们这票也是用钱买来的,没有用完,那咋办,也没有人通知我们换票,就这样凑合着用。”司机好像还很委屈。 “其他出租车也都是用这票吗?” “别人我不知道,反正我手里还有好多原来的老票,这老票不用完,我不会去买新票。” 记者无奈中,拿着一张作废的红色发票下了车。 稍作安顿,记者外出采访,又拦了一辆出租车,好像是为了印证第一位出租车司机的话,起步价5元,当然还是无法打表。唯一不同的是,到目的地后,记者索要发票时,司机递给记者的是新版发票,但面额却大得吓人——100元。 记者问:“有小面额的吗?” 司机也许是见怪不怪:“我们这里就买不着小票,都是一百元的,我们到公司里买发票,就买不着。” 以后的日子,记者每天出去都要乘坐出租车,每次索要发票,不是已经作废的,就是新版的百元大额发票,次数多了,记者也就懒得再要这种“吓人”的发票了。 息县县城不大,出租车也不多,为什么校一个计价器就这么难呢?还有,一个经济不发达的贫困县,制售那么多的高面额发票,除了给个别想揩油的人提供便利外,其他还有什么用呢?离开息县前,留给记者的是心头这样的疑问。 |

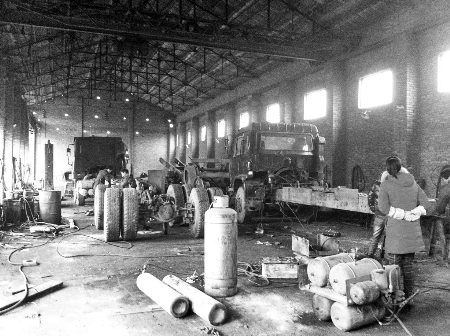

汝州报废汽车翻新再卖 部分流入农村成校车2170 人气#本地

汝州报废汽车翻新再卖 部分流入农村成校车2170 人气#本地 汝州非法改装货车车厢猖獗 只有7家有营业执2745 人气#本地

汝州非法改装货车车厢猖獗 只有7家有营业执2745 人气#本地 汝州钟楼街道发放“康检礼包” 育龄妇女“1688 人气#本地

汝州钟楼街道发放“康检礼包” 育龄妇女“1688 人气#本地 汝州洗耳河街道落实“四个节约”创建低碳办1777 人气#本地

汝州洗耳河街道落实“四个节约”创建低碳办1777 人气#本地